| 10月16日<ドライブレコーダー導入> |

かねてから検討をしていたドライブレコーダーを取付けました。 機器の購入・取付はお馴染みの宇都宮市のガレージロスムさんです。 以前息子のC2がココで取付けたのですが、お金を掛けた甲斐のある仕上がり だったので、私もお願いする事にしました。 |

自分で持ち込んだのは、電源の3分配器。しかもUSB端子付き! かなり前にアキバで300円で買いました! |

ドラレコ本体はロスムさん在庫の「セルスター社」製です。国産品です。 私は今回まで知らない会社でしたが、ネズミ捕りレーダーでは有名だそうです。 助手席サンバイザーに干渉しない様、絶妙な位置に取付けてあります。 |

反対(車内)側。車内カメラ付です。後方の監視も兼ねています。 液晶モニターが無いのは、運転中の視野に余計な情報を入れたくないという、 私のリクエストに沿ったものです。 |

| 10月28日<日光東照宮ツーリング> |

「コロナになってから何処にも行っていない!」と嫁さんが言うので、近場?で 国際的観光スポットである日光東照宮に行ってきました。 あいにくクルマの写真を取り忘れたので、没ネタにしようと思いましたが・・・。 |

日光は埼玉からは電車だと遠いですが、クルマだと高速であっという間です。 これは東照宮前の「神橋(しんきょう)」。昭和の昔、この橋の手前に路面電車用 の橋があったのは、鉄道好きには有名なハナシです。 |

これは・・・?どこ・・・?そう、実は我が町川越にも東照宮はあるのです! 東照宮は静岡・川越・日光の三か所にしかありません。 |

川越の東照宮は滅多な事では中に入れません。数年前家康没後400年という 節目で公開されましたが、次回いつ入れるかは未定です。 |

| 11月15日<オイル&エレメント交換> |

ソライロ号は通勤・帰省・観光にと距離を走るので、今年2回目のオイル交換と なりました。近所のビバホームにいつものバルボリンを買いに行ったら、無い! |

オイルはその後他のビバホームで買えました。材料を揃えて並べたの図。 オイル添加剤の効用はナゾですが、まぁ使い込んだエンジンだし。 |

オイルはのんびり下抜き。路上でもウチn前は滅多に車は通らない。 でも電車は頻繁に来ますね(笑)。 |

下から抜いて上から入れるだけ。これだけの事なのに周囲からはリスペクト! 私もシトロエンに乗らなかったら、オート○ックスとかでやっていた。 |

| 12月2日<運転席窓またまた壊れる〜復旧失敗> |

11月27日の事。窓が全開しなくなったので「モーターが弱くなったのかな?」と 思い、窓を手で押し下げたらスライダーが外れちゃったみたいでした。 |

早速ドアを分解。レギュレーターを外しました。 |

案の定ワイヤーはぐちゃぐちゃ。驚いた事にスライダーは外れていただけ。 一方テンショナーがバラバラになっていました。原因はワイヤーの一部が リールから外れ、リールとフレームの間に噛みこんぢゃったみたいです。 |

12月2日、黒魔術で修繕?した(笑)レギュレーターを組込み窓を動かしたら、 動作中にテンショナーが外れ大失敗。度重なるトラブルでワイヤーが伸びたり、 ぐにゃぐにゃになったりしたのと、テンショナーに外れ癖が発生した模様。 |

その日は根が尽きました・・・。レギュレーターは抜いたまま、ドア内貼りを元に 戻し、窓はお馴染みの吸盤×4でしっかり固定。因みに洗車機通れる程です。 で、結局本稿を打ち込んでいる大晦日現在もこのまんま。 |

| 12月2日<ラゲッジルームランプの復旧> |

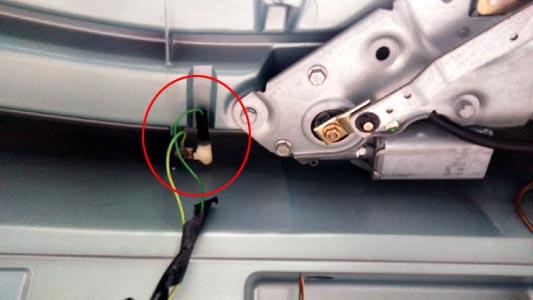

ラゲッジルームランプ・・・久しく点灯していませんでした。原因は判っています。 必ずココ(赤丸)。ハッチゲートのワイパーの脇にあります。 |

スイッチを取り外しました。長さ3センチ位。 私はコレを「重力スイッチ」とか「ピタゴラスイッチ」と呼んでいます。 |

カプセルの爪部分をちょっとだけ破壊して分解。中の銀玉×2がハッチゲートの 開閉に伴う傾斜でカプセルの中を移動して内部の接点を繋ぐ仕組みです。 赤丸の部分が汚れてます。赤丸部分とカプセル内接点、銀玉を奇麗にしました。 |

スイッチを組込み復活!今回判った事ですが、このランプはルームと連動して いました(減光機能無し)。ラゲッジを開けていてもルームランプが消えると一緒 に消えます。開けっ放し=点けっぱなしは無いのですね。 この設定、国産車だったらクレームもんやね。 |