| <パッドを買いました> | ||

ブレーキパッド到着。”GIRLING”は英国のブランドだそう。 原産地は”EU”とだけ書いてあります。ヤフオク・ストアの 「ハクトウサービス」で送料&税込¥5030でした。安い! |

箱の中はもちろんパッド4枚。 エグザンティアは摩耗センサー装備なので、センサーも付属 しています。 |

|

新品パッドの厚さを測ってみました。約1cmあります。 写真群の一番下に取り外したを載せたので比較できます。 |

このパッドは、国産用並みの”鳴き対策”が施されています。 シム(ステンレス板)とライニング面のスリットがそれです。 |

|

|

||

| <2月19日>例によって”予習”しました。 | ||

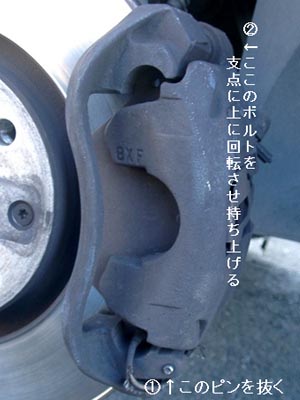

| 今回は結果的にセルフで交換作業を実施しましたが、寸前までショップにお願いしようかどうか悩んでいました。 パッド交換に関してはネット上に前例が幾つかあったのですが、中にはキャリパーを”半バラシ”する様なものまであり、 決定打が無かったのです。そこでネット情報の真贋を検証する為にタイヤを外してキャリパーを見てみました。 この時点でスライドピンを抜いてキャリパー本体を持上げましたが、パーキングケーブルや配管に邪魔されて交換作業が 可能なレベルまで本体を持上げられませんでした。 |

||

キャリパー全体像。パッドへのアプローチは2ステップ。 |

|

|

| <3月2日>思い立ったが吉日。見切り発車で作業実施。 | ||

| ”予習”の結果キャリパー本体さえ持上れば何とかなる事が解りました。 更に調査を進め「ヘインズマニュアル」記載の方法が一番良いと思いました。 とどのつまり「もう少しの勇気」で本体を適正な位置まで持上げる事が出来るみたいです。 あと未知数だったのが、パッド摩耗に伴い飛出たピストンを戻すところ。 ハイドロ車のフロントはパーキングブレーキ内臓の特殊なタイプです。 他のサイトでは、押しなべて「難儀した」とか「手に豆が出来た」等、ネック工程であるかの如く書いてあります。 そんな不安を抱えながら失敗覚悟?で作業をスタートさせた訳です。以下作業プロセスの詳細です。 |

||

まず助手席側から始めました。 作業前の状況。パーキングブレーキは解除してあります。 |

キャリパーからパーキングブレーキのワイヤーを外します。 本体のレバーを若干動かすとワイヤーは素手で外せます。 |

|

予習記載の通り、スライドピンを抜き本体を持上げました。 内側のパッドは本体を持上げたら地面に転げ落ちました。 ローターは2年前に交換済です。交換後2万キロ強走行。 |

もう少し近くから。左上にピストンが見えます。 パッドはサポートの溝にはまっているだけなのが解ります。 パッド上の二つの小さな丸穴はセンサーのコネクタです。 |

|

これが問題の”ピストン戻し”。ピストンの溝にヤスリを当て、 時計回りに少しづつ回します。”押し戻し”でなく”回し戻し”。 ”ヤスリ”なのは他のサイトがそうだったからです。 |

しか~しヤスリはすぐ折れました。模型用だったから(笑)。 そこで車載の小スパナを使ったところ快適に出来ました。 ピストン戻しは大体5~10分/片側で完了。 |

|

新品パッドが装着可能な位置までピストンが戻りました。 ピストンの溝にはパッド裏側のダボが入るので、一番上に 溝がくる様にセットします。斜めは×です。 |

新しいパッドをセットしました。サポート溝に置いてあるだけ。 パッドの厚みが頼もしいです。 摩耗センサーの取付け&配線も完了です。 |

|

この後本体を元の位置に戻して、スライドピンを戻し入れて 助手席側の作業が完了しました。 |

引き続き運転席側。さくさく作業を進めます。 パッドはもう外してあります。 |

|

ピストンはここまで飛び出してました。 助手席側に対しブーツの状態が少し気になりました。 こっち側は位置を戻すのに少し手間が掛りました。 |

・・・それでも運転席側も無事終了しました。 この後ブレーキパーツクリナーでダストを落としました。 |

|

試運転前。 パーキングブレーキの位置がデフォルトに戻っているので、 レバーはここまで上がりました。 |

いきなり走るとメチャ危ないので、ペダルを数回ポンピング。 その後レバーを引いたら通常の位置で止まりました。 試運転は無事成功しました。 |

|

| 外したパッドを検品しました。 | ||

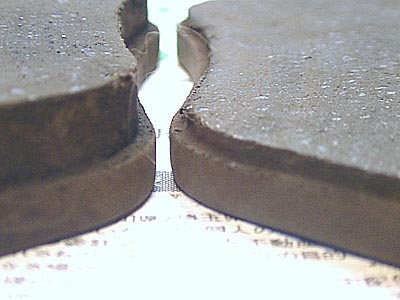

外した4枚を並べました。 左から2枚目と4枚目が摩耗の激しいアウターのもの。 この様な減り方は片押し式キャリパーの宿命なのだそう。 |

左がインナー(ピストン)側。右が限界間近だったアウター。 インナー側もったいないです。今後はインナーとアウターの 入替えを適宜行い、パッドのロングライフ化を目指します。 |

|